2023.11.09

ライブ配信プラットフォームとは?仕組みや失敗しない選び方を解説

昨今は法人・個人問わず、セミナーや研修、情報発信などのツールとして、ライブ配信プラットフォームを活用するケースが増えています。しかし、ライブ配信プラットフォームの種類は豊富なため、どれを使うべきか迷っているという方もいるのではないでしょうか。

そこで本記事では、ライブ配信プラットフォームの仕組みや種類ごとの違いのほか、失敗しない選び方をご紹介します。

ライブ配信プラットフォームはリアルタイムで視聴できるサービス

ライブ配信プラットフォームとは、映像や音声を、リアルタイムで視聴できるようにするサービスのことを指します。プラットフォームによっては、リアルタイムで双方向のコミュニケーションがとれたり、視聴者を限定したりといったが機能が利用できる場合もあります。コンサートやスポーツなどのエンタメ系から、ビジネス用途としての社内外へ向けたライブ配信、自社のライブ配信サイトの構築などで幅広く利用されています。

従来、映像や音声をリアルタイムで配信するためには、高い技術と安定した配信環境が必要でした。しかし、昨今の通信技術の発達を背景に、ライブ配信プラットフォームが発達したことでライブ配信のハードルは大きく下がり、法人・個人問わず多くの人々が利用できるようになっています。また、非対面でのコミュニケーションが一般化したこともあり、ライブ配信プラットフォームの需要が高まりました。

ライブ配信プラットフォームが活用されるシーン

ライブ配信プラットフォームは、さまざまなシーンで活用できます。企業であれば、下記のような場面でライブ配信プラットフォームが活用されるケースが多いです。

<ライブ配信プラットフォームの活用シーン>

・セミナー(ウェビナー)

・社内研修

・講演会

・IRイベント

・販促

・社内広報

ライブ配信には距離の制約がなく、遠方の視聴者も参加しやすいため、企業もより多くの人々に情報を届けられるようになりました。

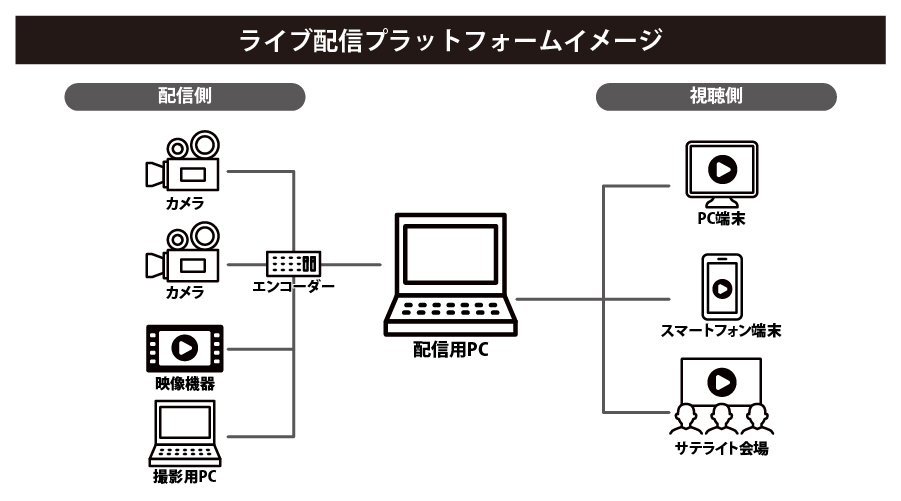

ライブ配信プラットフォームの仕組み

ライブ配信プラットフォームでは、マイクやカメラで取り込まれた音声と映像が、配信用に変換(エンコード)され、Webサーバーに送られます。そこからネットワークを通じて世界中に配信され、視聴者側のPCやスマートフォンなどのデバイスで音声と映像に復号化(デコード)され、視聴が可能になるという仕組みです。

特に、有料のライブ配信プラットフォームには、安定的に高画質のライブ配信が可能で、動画を管理・運用するための機能を備えています。アクセス制限といったセキュリティ機能のほか、課金や決済機能、ライブ配信の視聴者を分析する機能などが代表的です。

ライブ配信プラットフォームの種類

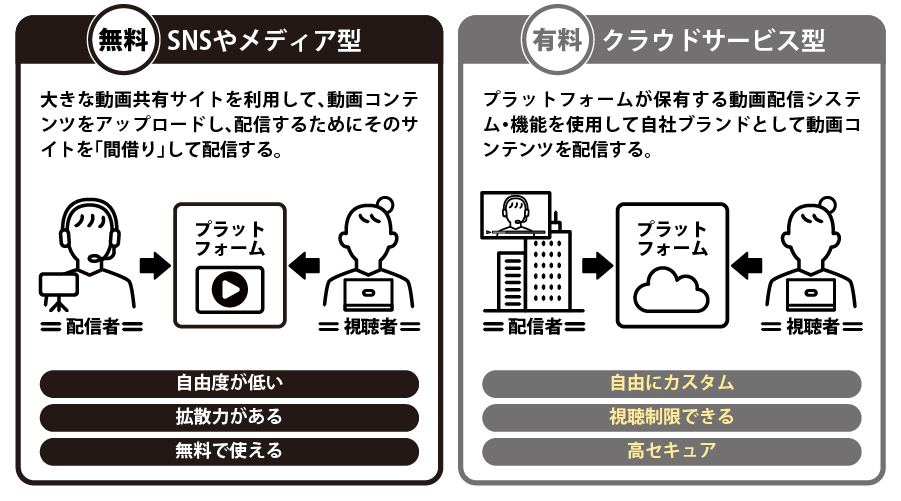

ライブ配信プラットフォームは、無料で利用できるものと、有料で利用するものの2タイプがあります。無料のタイプを利用すればコストがかかりませんが、ビジネス利用なら有料のライブ配信プラットフォームがおすすめです。

ここでは、それぞれの特徴について見ていきましょう。

無料のライブ配信プラットフォーム:SNSやメディア型

無料でライブ配信ができるプラットフォームは、TikTok、InstagramのようなSNSや、YouTube、ニコニコ動画といったメディアが代表的です。広告と連動することで、ユーザーは無料でライブ配信や視聴ができます。

利用のハードルは低いですが、商用利用ができないことや、プラットフォームごとに異なるルールに従う必要があるなどと、カスタマイズ性は低いといえるでしょう。限定公開機能などを利用できる場合はありますが、不特定多数が利用するため、セキュリティにも注意しなければなりません。

有料のライブ配信プラットフォーム:クラウドサービス型

有料のライブ配信プラットフォームには、サービスの提供事業者と契約して利用する、クラウドサービス型のプラットフォームがあります。企業が利用する前提で作られているため、カスタマイズ性が高くセキュリティ対策も充実しており、運用のサポートも受けられるため、企業が安心して利用できるでしょう。

ただし、導入や運用に費用がかかり、ライブ配信のための設定をしたり、ルールを整備したりといった準備が必要な点には留意する必要があります。

ライブ配信プラットフォームの選び方

ライブ配信プラットフォームにはサービスごとにさまざまな機能があり、どれを選ぶべきか迷う人もいるでしょう。ここでは、自社に合ったサービスを選ぶための5つのポイントをご紹介します。

導入目的を明確にする

まずは、ライブ配信プラットフォームを導入する目的を明確にして、どのようなライブ配信を行いたいのかを決めてください。目的や用途に応じて、必要な機能やオプションを搭載したプラットフォームを選びましょう。

例えば、従業員の教育のためのライブ配信プラットフォームであれば、eラーニングとの連携機能があると便利ですし、販売を行うなら課金や決済の機能が必要です。利用したい機能が備わっている、または連携できるライブ配信プラットフォームを絞り込むことで選びやすくなります。

機能性や操作性を確認する

ライブ配信プラットフォームの機能性や操作性を比較して、社内で実際に運用する人が利用しやすいものを選びましょう。

どのライブ配信プラットフォームも使いやすさには配慮されていますが、操作方法や設定手順はさまざま。より使い勝手の良いツールを選べば、ライブ配信時の作業の負担も抑えられます。ライブ配信プラットフォームにはミニマムスタートが可能な低額プランやトライアル期間が設けられているサービスもあるため、契約前に実際に使用して確かめてみてください。

セキュリティ性を確認する

ライブ配信は、チケット(視聴券)を購入した人・会員のみに限定配信することや、企業の機密情報を含むことも考えられるため、転載や悪用を防ぐためにもプラットフォームのセキュリティは重要です。ライブ配信プラットフォームのセキュリティ性は、次のような点をチェックして判断します。

・アクセス制限や暗号化の可否

ライブ配信の不正アクセスを防ぐため、IDパスワードによるセキュリティや、同時視聴者数の制限、ライブ配信プラットフォームにIPアドレスやドメインのアクセス制限の機能があるかは重要です。また、特にライブ配信をアーカイブとして配信する場合は、暗号化ができると不正に動画が拡散されることを防げるでしょう。

・事業者の信頼性

ライブ配信プラットフォームのサービスを提供する事業者が、信頼できるかどうかも確認が必要です。何をもって信頼に足るとするかの判断は人それぞれですが、導入事例や、利用している企業のラインナップなどを見ることで、ある程度確認できるでしょう。

ライブ配信形式

ライブ配信プラットフォームのライブ配信形式も確認しましょう。ライブ配信の形式は、主に「ストリーミング」と「プログレッシブダウンロード」の2種類です。

ストリーミングは再生デバイスにデータが残らず、動画の転載や不正利用のリスクを減らせますが、通信環境に視聴の質が左右される点には注意が必要です。プログレッシブダウンロードは動画データをダウンロードしながら再生する形式で、ダウンロードが完了していれば通信環境を気にせず視聴が可能です。ただし、再生デバイスのデータが残るため、ファイルの持ち出しには注意しなければなりません。

参加人数の上限を確認する

プラットフォームによって、1回のライブ配信に参加可能な人数は異なります。特に、大規模なライブ配信を行う場合は、参加人数の上限を必ず確認しましょう。参加可能人数は、各ライブ配信プラットフォームの公式Webサイトなどに記載されています。

ライブ配信プラットフォームの参加人数の上限に達した場合、それ以降は視聴者が参加できなくなる可能性や配信中に映像が止まったり、配信自体が停止したりするリスクもあるでしょう。自社のライブ配信が一度にどれほどの人数を対象にするかを考えた上で、上限に余裕があるサービスを選んでください。

保存容量を確認する

ライブ配信の動画をアーカイブとして配信することを考えている場合は、保存容量にも注目してください。保存容量が少ないと、高画質の動画や長時間の動画をアップロードできない可能性があります。

ただし、保存容量が大きいほど費用も高くなる傾向があるため、自社のライブ配信に適した保存容量のライブ配信プラットフォームを選びましょう。

サポート体制を確認する

ライブ配信中に配信トラブルが起こる場合もあります。視聴者側の通信環境や、配信者側の機材の問題など原因はさまざまですが、何かトラブルが起きた際の相談窓口があると便利です。例えば、外資系配信プラットフォームを利用している場合は、サポートが英語対応のみの場合も多くあり、気軽に相談しにくいなどということもあるかもしれません。配信前からトラブルを想定し、相談ができるサポート体制が整っているライブ配信プラットフォームを選ぶことが安心につながるでしょう。

自社のライブ配信内容を踏まえてライブ配信プラットフォームを選ぼう

企業がライブ配信プラットフォームを検討する際には、自社がどのようなコンテンツを誰に発信したいのか、それによってどのような効果を求めるのかを明確にした上で選ぶことが大切です。

企業のライブ配信を行う場合は、セキュリティ対策や著作権の維持のほか、視聴者制限機能やマーケティングに活かせる機能なども求められますので、有料のライブ配信プラットフォームの利用をおすすめします。どのサービスが適しているのかを検討してみましょう。

動画配信プラットフォーム「ULIZA(ウリザ)」は、日本国内で開発されて10年以上の利用実績がある動画配信プラットフォームです。月額7500円からの利用料で、ライブ配信はもちろん、VOD配信・擬似ライブ配信もでき、これからライブ配信をスタートしたい企業にはぴったりです。

セキュリティ機能も豊富で、自社サイトへ動画配信プレイヤーを埋め込む場合などにも最適です。動画配信を検討する際には、ぜひお問い合わせください。

この記事の監修者: 動画総合研究所 編集部

動画総合研究所は、動画配信技術の活用による企業のDX推進をお手伝いするためのメディアです。

動画の収益化・動画制作・ライブ配信・セキュリティ・著作権など、動画配信に関わるのさまざまなコンテンツを提供いたします。